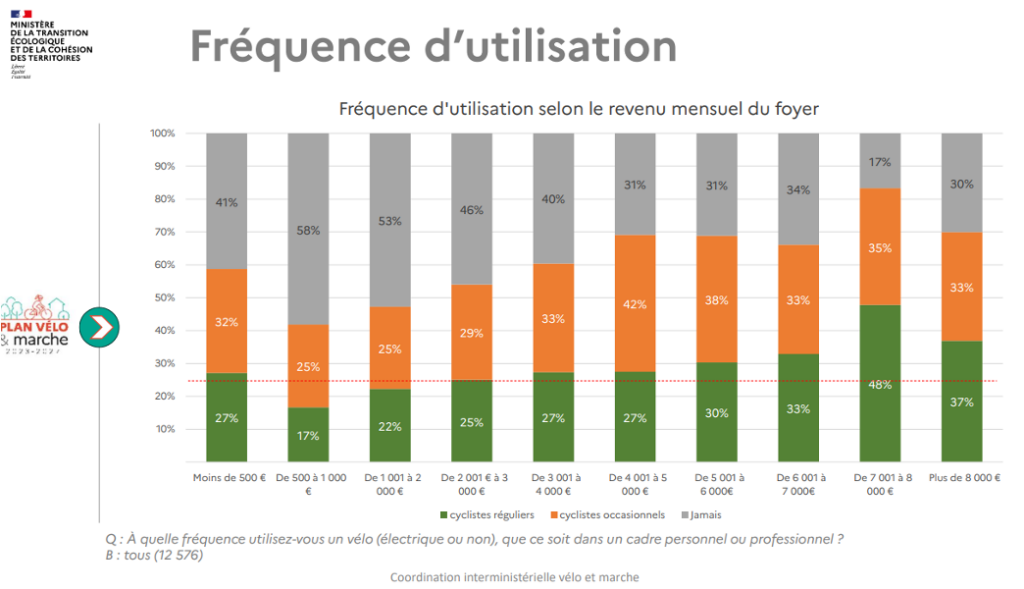

Aujourd’hui, le vélo est souvent perçu comme un mode de transport réservé aux cadres des centres-villes, aux hommes bien équipés, en selle sur des vélos flambant neufs. Si la pratique se développe et se diversifie, les chiffres restent néanmoins sans équivoque : plus bas sont nos revenus, plus basse est la pratique du vélo. Alors qu’il s’agit d’un des moyens les plus économiques de se déplacer, deux fois moins de trajets du quotidien sont réalisés en vélo dans les QPV.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Longtemps, la bicyclette a été l’un des emblèmes de la mobilité populaire, utilisée au quotidien par les ouvrier·e·s, les familles modestes, les jeunes sans permis.

Face à l’urgence écologique, à la précarité croissante et aux inégalités d’accès à la mobilité, peut-on – et doit-on – faire du vélo un outil de justice sociale dans les quartiers populaires ? C’est la question posée lors de la conférence « Le vélo, un truc de riche ? », qui a réuni habitant·e·s de quartiers populaires, expertes et associations de terrain engagées dans la réappropriation de ce mode de déplacement dans les quartiers populaires.

Le vélo, c’est pas pour moi ?

À écouter les habitant·e·s des quartiers populaires, le vélo n’est pas absent de leurs envies, mais bien loin d’être perçu comme un moyen de transport quotidien. Sofia Zioui, ayant participé à un voyage à vélo de St Ouen à Marseille organisé par l’association Banlieues Climat, raconte : « Dans les jeunes qui ont participé au voyage à vélo, personne n’en faisait plus depuis le collège. Ce n’était plus cool. Mais on a adoré l’expérience. Ce voyage en groupe, c’était un challenge, une aventure collective. »

Pour Halim Belmokhtar, président des Centres Sociaux du 93, l’image actuelle du vélo ne parle tout simplement pas à ces publics : « Quand on voit des pubs avec des vélos à 3000 euros, on se dit tout de suite que ce n’est pas pour nous. » Il pointe aussi le manque criant d’aménagements cyclables dans ces quartiers populaires.

Au Havre, Isabelle Bailleul, de l’association La Roue Libre, confirme : « Il faut aller chercher les habitant·e·s, notamment les femmes. Beaucoup pensent que le vélo, ce n’est pas pour elles. Il faut casser ces représentations, souvent issues d’un sentiment d’illégitimité dans l’espace public.

Le vélo, un outil de justice sociale

Dans un contexte de précarisation croissante, où l’accès à des droits fondamentaux — se loger, se soigner, se déplacer — devient de plus en plus inégal, on peut se demander si développer la pratique du vélo dans les quartiers populaires n’est pas accessoire. Pour les intervenant·e·s, il ne faut surtout pas laisser cet objectif de côté. Non pas parce que le vélo serait une solution miracle, mais parce qu’il incarne une réponse à la fois concrète, symbolique et politique à plusieurs formes d’injustice.

Pour Sofia Zioui, membre de Banlieues Climat, la place du vélo dans les quartiers populaires touche d’abord à une question de liberté. C’est d’ailleurs le premier mot qui ressort du groupe de jeunes quand on parle de vélo. Le sentiment de liberté en groupe à vélo, sur les routes. A s’arrêter sur le chemin dès qu’il y avait une rivière ou un plan d’eau. A profiter au Soleil, s’amuser ensemble, sentir les fleurs, … Liberté aussi de prendre place dans l’espace public, quand on est jeunes, racisé·e·s, et qu’on a du mal à s’y sentir légitime. Le vélo devient alors un moyen de reprendre confiance, de s’approprier des rues, et de découvrir de nouveaux espaces.

Pour elle, c’est aussi un levier de justice sociale et environnementale. « Les quartiers populaires sont les premiers touchés par la pollution », insiste Sofia Zioui. Trop souvent situés près des autoroutes, des zones industrielles ou des axes très fréquentés, ces territoires subissent de plein fouet les nuisances : qualité de l’air dégradée, pollution sonore, maladies respiratoires… Permettre de pouvoir faire le choix du vélo dans ces quartiers, ce n’est donc pas seulement promouvoir un mode de transport propre : c’est réparer une injustice environnementale en mettant les moyens en priorité auprès des premier·e·s touché·e·s par le réchauffement climatique.

Halim Belmokhtar, lui aussi engagé sur le terrain, insiste sur la nécessité de diversifier les solutions de mobilité. Pour lui, le vélo est un moyen de transport comme un autre, qui doit être proposé à toutes et tous. Bon pour la santé, contribuant au bien-être, il n’y a aucune raison que ce mode de transport soit réservé à une minorité. Les centres sociaux développent des activités de vélo-école qui sont de véritables lieux de cohésion sociale, l’étape d’après qui consiste à pouvoir ensuite se déplacer à vélo quand on le souhaite, est pour lui un essentiel.

Un point de vue partagé par Isabelle Bailleul, qui rappelle que rendre possible les déplacements à vélo permet aussi parfois de lever des difficultés pour se déplacer, pour accéder à un emploi, à un médecin, alors que 15 millions de personnes en France font face à ces difficultés. Elle a en tête l’exemple d’aides-soignantes et de femmes de ménage aux horaires décalés, qui n’ont pas accès au bus qui s’arrête tôt au Havre, ou bien qui ne font pas toujours la jonction entre certains quartiers. Pour elles, pouvoir se déplacer à vélo a été un réel levier.

Encore faut-il créer les conditions de cette accessibilité … Et surtout, il faut écouter celles et ceux qui vivent dans ces quartiers. Car ce sont les habitant·e·s qui savent le mieux où ça coince : ces ponts infranchissables, ces rocades à traverser, ces bandes cyclables où on côtoie de près des voitures qui roulent à vive allure, …

Certains s’interrogent néanmoins : ces aménagements ne risquent-ils pas de favoriser une forme de gentrification ?

Faut-il craindre une gentrification à coups de pédale ?

L’amélioration de l’espace public via le développement du vélo peut, comme l’arrivée d’un métro, influer sur les prix de l’immobilier. Mais pour Pamela Schwartz, urbaniste à la Ville de Paris, il n’y a pas de lien direct entre aménagements cyclables et gentrification : « Ce sont des phénomènes qui peuvent coexister, mais pas forcément s’alimenter. »

Renoncer à intervenir par crainte de ces effets serait une impasse. « Faudrait-il alors laisser les transports se dégrader pour maintenir les loyers bas ? »

L’enjeu est ailleurs : investir dans les mobilités actives, tout en menant une politique active sur le logement — encadrement des loyers, développement du logement social, régulation des meublés touristiques — comme tentent de le faire Paris et d’autres collectivités. En somme, l’enjeu n’est pas d’abandonner le vélo, mais de l’intégrer dans un projet de ville inclusif, au service de tou·te·s.

Pour des politiques vélos populaires

Rendre le vélo accessible dans les quartiers populaires suppose pour, Pamela Schwartz, urbaniste à la Ville de Paris, de développer une politique cohérente, intégrée à l’aménagement global : réduire la vitesse automobile (mesure la plus simple et la plus efficace pour favoriser le vélo), lutter contre l’étalement urbain, développer des bassins d’emploi et des services publics de proximité. Le vélo doit être pensé en lien avec les transports collectifs, notamment dans les banlieues, où l’intermodalité est clé.

Pour Halim Belmokhtar des centres sociaux du 93, cela implique aussi des aménagements cyclables de qualité partout – et pas seulement dans les centres – notamment pour franchir les nombreuses coupures urbaines (voies ferrées, autoroutes, rivières) qui isolent 90 % des QPV. Il met également en avant la difficulté de stationnement dans les logements sociaux, qui donne lieu à de nombreux vélos stationnés sur les balcons : loin de pouvoir favoriser une pratique quotidienne. Aux bailleurs sociaux également de prendre leur part sur ce sujet.

Pour Sofia Zioui de Banlieues Climat, il s’agit aussi de rendre accessible l’équipement vélo, alors qu’aucun des 15 jeunes ayant participés au voyage n’avait en juillet de vélo fonctionnel à disposition. Pour cause, le taux d’équipement de vélo est trois fois moindre dans les QPV qu’ailleurs. Cela passe pour Sofia par l’accès à un vélo à soi à la location, sans les obstacles financiers majeurs que peuvent être les cautions élevées ou encore les avances de frais souvent nécessaires.

Mais l’accessibilité ne se limite pas à l’équipement. Il faut aussi valoriser des pratiques qui suscitent l’envie, en groupe. Que ce soit en organisant des voyages à vélo, ou encore en encore en accompagnant le développement de la pratique acrobatique comme la « bike life », en investissant dans des circuits vélo, des pumptracks, … S’appuyer sur des figures inspirantes, comme l’influence « Women Can Travel », jeune femme racisée qui réalise de nombreux voyages seule et notamment à vélo, peut aussi jouer un rôle clé dans le développement de la pratique chez les jeunes, notamment chez les femmes.

Isabelle Bailleul, de l’association Roue Libre du Havre, partage cette vision. Elle incite à développer l’éducation à la mobilité à vélo, alors qu’il y a plus de personnes qui ne savent pas faire du vélo en QPV qu’ailleurs. Pour elle, l’essentiel passe surtout par construire les solutions avec les habitants et habitantes, au plus près de leurs besoins.

Développer les solutions avec les habitant·e·s de quartiers populaires

Isabelle Bailleul souligne l’importance de créer de liens avec les associations locales d’habitant·e·s, telles que les centres sociaux, pour proposer des actions qui parlent aux habitant·e·s et répondent à leurs envies. Pour elle, il est essentiel de permettre à chacun·e de découvrir et d’apprendre à rouler, mais cela reste insuffisant tant que des aménagements sécurisés et adaptés ne sont pas déployés.

Pour cela le baromètre vélo – où il est possible de mentionner lorsqu’on habite dans un QPV – est un moyen essentiel de donner la parole aux habitant·e·s de quartiers populaires – cyclistes et non cyclistes – sur leur perception de la cyclabilité dans leurs quartiers et leur sentiment de sécurité à vélo. Le meilleur moyen également de mettre en lumière les lieux perçus comme dangereux, ou ceux il manque de stationnement, et où il s’agit d’agir en priorité.

Pour développer des politiques vélo partout, et notamment là où il y a le plus de difficultés de mobilité, il faut faire entendre les voix de toutes et tous, et leur donner une portée lors des municipales.

Bérengère Subtil Geeraerts,

Chargée de plaidoyer, FUB

Source : FUB, avril 2025.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.